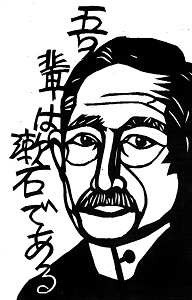

文ときり絵 天谷静雄(宇都宮市)

久々に訪れた早稲田大学は私学の雄らしく学生数も多く、さすが立派なキャンパスだと思われた。明治の文豪夏目漱石は松山中学の英語教師として赴任する前、ここで(当時の名称は東京専門学校)三年間教鞭をとっている。大隈侯銅像を横目に見て、南門から出て歩き、やがて夏目坂に到る。そこは五百mくらいの長い上り坂になっている。入り口付近に漱石誕生の地を示す碑あり。実家はこの地域を束ねる名主だったらしく、夏目家の家紋の「井桁に菊」にちなんでこの辺りを喜久井町と言うのだそうだ。 漱石こと夏目金之助は生まれて間もなく捨て子同然に養家に預けられ、やがて取り戻された。名家に生まれながら親の愛をきちんと受けられなかったことが、彼の人生に微妙な影を落としている。しかしこの地域が彼の懐かしきふるさとであったことに変わりはない。坂のそばには寺が多い。ある寺の境内に足を踏み入れたら、空襲犠牲者の慰霊園があり、ブロンズの観音像が祀られていた。碑文によれば、昭和二十年五月二十五日の米軍による空襲爆撃でこの辺りが火の海となり、三百人余が貴重な命を落としたとのことだ。 坂を上りきった所から左の小道に入り、中学校と小学校の間の細道を歩いたら、やっと漱石公園にたどり着けた。小さな空き地の手前に漱石の胸像、奥に小さな資料館の道草庵と、その脇に石を積み重ねた猫塚、その手前に旧宅の白いベランダを復元した構造物あり。漱石は明治四十年九月二十九日にここに移り住み、大正五年十二月九日に四十九歳で亡くなるまで九年間この家に居住した。本郷の「猫の家」は現在、明治村に移築保存されてあるが、こちらの家は昭和二十年五月の空襲で跡形も無く焼けたものらしい。ちなみに猫塚とは、漱石の没後、漱石が飼っていた猫・犬・小鳥の供養のために遺族により後から建てられたものだ。庭には旧宅と同様、芭蕉の木が数本植えられ風に葉をなびかせている。 漱石はここで『坑夫』『三四郎』『それから』『門』などの代表作を発表し、『明暗』執筆の半ばで世を去った。ここ漱石山房には「木曜会」と称する文学サロンができ、高浜虚子・寺田寅彦・小宮豊隆・森田草平・鈴木三重吉・安倍能成・内田百聞・和辻哲郎・芥川龍之介などの面々が集った。ちなみに漱石は門人たちにはよき師であったが、家族にとっては気難しい夫であり、近寄りがたい父親であった。場合によってはそれが狂人的にも写った。その辺は鏡子夫人や息子伸六氏の回想記に詳しい。『吾輩は猫である』にも探偵うんぬんの妄想記事が出ている。漱石には本郷時代、いやロンドン留学時代からそのような異常性格傾向があったらしい。 案内記によれば、いま新宿区が市民の浄財を集めて近隣に夏目漱石記念館を建てようという計画が進行中とのこと。文京区の観潮楼(これも空襲で焼失)跡にも森鴎外記念館ができたのだから、こちらにも記念館ができておかしくない。是非実現してほしいものだと思う。道草庵には投句ポストがあったから、一句ひねって「漱石の猫欠伸する冬日向」と言うのを入れてきた。 そこから早稲田大学方面に戻り、早稲田通り沿いにある穴八幡神社に立寄ってみる。ここは鏡子夫人が漱石の「虫封じ」の祈願に来たところらしい。大分歩きつかれて、背中の荷物が重くなり、ここから豊島区雑司が谷までてくてく歩いて行くには自信が無くなった。そこで早稲田駅から路面電車荒川線が出ているのを幸い、これに飛び乗って雑司が谷駅で下りる。 雑司が谷墓地は散歩に手ごろな明るい雰囲気の墓地だ。見当つけて歩いたら、漱石墓はすぐに見つかった。大きな肘掛椅子の形で東面して建っている。正面には漱石と鏡子夫人の戒名が並んで刻みつけてあり、漱石のは「文献院古道漱石居士」とあった。裏面には夫妻の俗名のほかに一歳八ヶ月で急死した五女ひな子の名前もあった。このように墓は立派だが、明治の文士につきものの結核でも無い、胃がんでも無い、ただの胃潰瘍という病気で死んだ漱石の運命が何ともはかなく哀れであった。 そこで漱石の生きた時代とその文学的業績にしばし思いを馳せた。何よりもその文明論がふるっている。例えば日露戦争後に書いた小説『三四郎』では、上京する三四郎と汽車で同席した神主じみた男(広田先生、実は漱石自身がモデル)に「(この国の将来は)滅びるね。」と言わせている。その予言が的中して数十年後には東京中が火の海となり、亡国の事態となるのだが。また学習院での有名な講演『私の個人主義』(大正三年)では、他人本位に対する個人主義の尊重と真に自由で民主的な市民社会の創造をうたっている。漱石はここで暗に人々が偏狭な国家主義へ陥ることへの警鐘を鳴らしたのだ。 さて明治以来、日本の近代化は人々の心の問題も含めてどのように進んだのか。漱石が現代によみがえったら、今の日本をどのように批評、判定してくれるだろうか。文学の持つ豊かな可能性も含めて、記念館には是非、そのような警世的役割も持たせてもらいたいものだ。そう思っていざ帰ろうとしたら、冬陽が傾いてオレンジ色の光が後光のように墓の回りを包んでいた。 |

| 栃木保険医新聞2015年新年号・投稿 |